2024年4月2日「はつかいち外国人相談センター」が、廿日市市市民活動センター1階(元喫茶店)に開設します。

駐車場から直接入ることも出来ますし、以前と同様に廿日市市市民活動センター入り口から入っていただくこともできます。

ソファや、ゆっくり座って相談できるテーブルもありますので、みなさまのお越しをお待ちしています。

2024年4月2日「はつかいち外国人相談センター」が、廿日市市市民活動センター1階(元喫茶店)に開設します。

駐車場から直接入ることも出来ますし、以前と同様に廿日市市市民活動センター入り口から入っていただくこともできます。

ソファや、ゆっくり座って相談できるテーブルもありますので、みなさまのお越しをお待ちしています。

令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り(保険証に記載してある情報が変わらない限り)、有効期限まで、これまでどおりお使いいただくことができます。

詳しくは、下記URLをご参照ください!

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/39/114717.html

12月20日(土曜日)16:45 ~ 18:00

宮島、「宮島まちづくり交流センター杉之浦」で、出張相談会を開催します。

タガログ語、中国語、英語対応スタッフがいます!

お気軽にちょっとしたことでもいいので、ご相談ください!

18時からは、フィリピン人と宮島在住の日本人との交流を目的としたクリスマス会も開催します!

フィリピン料理の提供、ビンゴゲーム、ズンバダンスなどで楽しい時間をすごしてみませんか?

問合せ、参加申し込みは、廿日市市国際交流協会

電話: 0829-20-0116 (Tue.-Sat. 9:00 - 17:00)

メール: hia21@mx4.tiki.ne.jp

文部科学省からのお知らせです。

「今(いま)からでもまなびたい」

前向(まえむき)な気持(きもち)にこたえる中学校(ちゅうがっこう)があります。

いろいろな年齢(ねんれい)・国籍(こくせき)の生徒(せいと)がいっしょうけんめい学(まな)んでいます。

10代(だい)から90代(だい)までみんなクラスメイトです。

生徒(せいと)は義務(ぎむ)教育(きょういく)の機会(きかい)を十分(じゅうぶん)に得(え)られなかった人(ひと)たちです。

昼間(ひるま)働(はた)らきながら通(かよ)っている生徒(せいと)もたくさんいます。

公立(こうりつ)の中学校(ちゅうがっこう)は授業(じゅぎょう)料(りょう)無償(むしょう)です。

週(しゅう)5日間(にちかん)、授業(じゅぎょう)があります。

教員(きょういん)免許(めんきょ)を持(も)っている中学校(ちゅうがっこう)の先生(せんせい)が教(おし)えてくれます。

全(すべ)ての課程(かてい)を修了(しゅうりょう)すれば、中学校(ちゅうがっこう)卒業(そつぎょう)となります。

広島県(ひろしまけん)は、こちらの中学校(ちゅうがっこう)で開催(かいさい)されています。

観音(かんおん)中学校 082-292-7707

二葉(ふたば)中学校 082-262-3599

詳しくは、下記URLをご参照ください!

2025年10月から 廿日市市の「あかちゃんオムツプレゼント」事業がはじまります。

くわしくは、したのURLをみてください!

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/106/122713.html

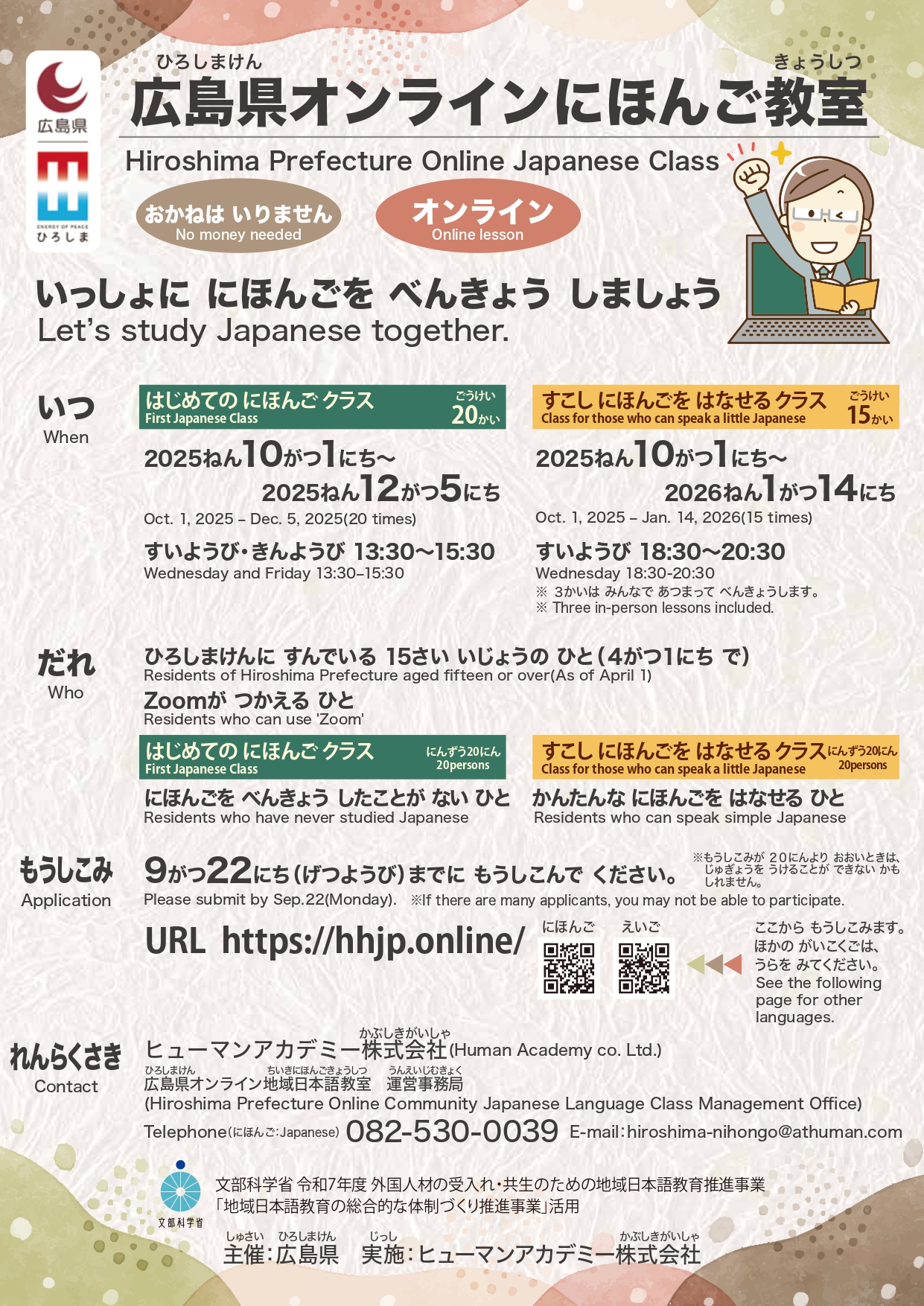

日本語を初めて学ぶ外国人、近くに日本語教室がない広島県に住む外国人を対象にした、オンライン日本語教室が開催されます。

2025年10月1日~12月5日まで 毎週水曜日と金曜日 13:30~15:30(2時間)

2025年10月1日~2026年1月14日まで 毎週水曜日 18:30~20:30(2時間)

申し込みは右URLまで https://hhjp.online/

日本では、国民年金法において、日本の国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者が加入することとされています。技能実習生の方も、日本に住所を有してから講習がはじまるまでの間及び講習期間中は国民年金に加入することになり、実習期間中であっても技能実習先の事業所が厚生年金保険に適用されない場合は、国民年金に加入することが義務となっています。

公的年金制度のご案内(多言語版)

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/koutekinenkin.html

国民年金制度のしくみ(多言語版)

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.html

国民年金を払うのが難しい人(学生ではない人)(多言語版)

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/menjyo-yuyo.html

国民年金を払うのが難しい人(学生)(多言語版)

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/gakuseinouhutokurei.html

技能実習で来ている人(多言語版)

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/ginoujissyuu.html

在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定しているみなさまへ

広島出入国在留管理局からのおしらせです。

くわしくは、したのURLをごらんください。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html

8月20日(水)、廿日市市内でNTTを名乗る不審電話が複数かかっています!

詐欺の被害に遭わないように注意してください!

電話の自動音声の内容は、

NTTです。

電話が止まります。

詳細は1番を押してください。

といったものです。

1番を押すと、NTTを名乗る人物から

〇携帯電話の未払いがある。

〇個人情報を悪用されているので警察に被害届をだして。

との説明があり、その後警察官を名乗る人物から、個人情報を聞かれます。

同様の自動音声電話がかかってきた場合は、

〇個人情報等は教えない。

〇一度電話を切る。

〇警察に確認する。

〇家族に相談をする。 などをしてください。

警察に電話する場合は、こちらの番号へ

【廿日市警察署】0829-31-0110

2025年11月21日

廿日市市市役所からのおしらせです。

国勢調査への回答を依頼する不審なメールが確認されています。

国勢調査を装ったメールは全て詐欺です。

国勢調査の回答をメールで依頼することはありません。

メールに記載されているURLには、絶対にアクセスしないでください。

問い合わせ先:経営政策課 0829-30-9122

廿日市市役所からのおしらせです。

● 相談は、無料です。

● 司法書士、行政書士、社会労務士が、在留資格、年金、保険、働いていて困ったこと、法律、結婚、離婚、交通事故などの相談 にのってくれます。

● いろいろな国の言葉で相談できます。

メールアドレス: kokusaikoryu@city.hatsukaichi.lg.jp

件名: そうだんかい

メールの本文: 「あなたのなまえ、あなたのくにのことば、なんじにきたいか」をかいてください。

※予約が0人だったときは、相談会はしません。

廿日市市 地域振興部 国際交流・多文化共生室 0829-30-0201

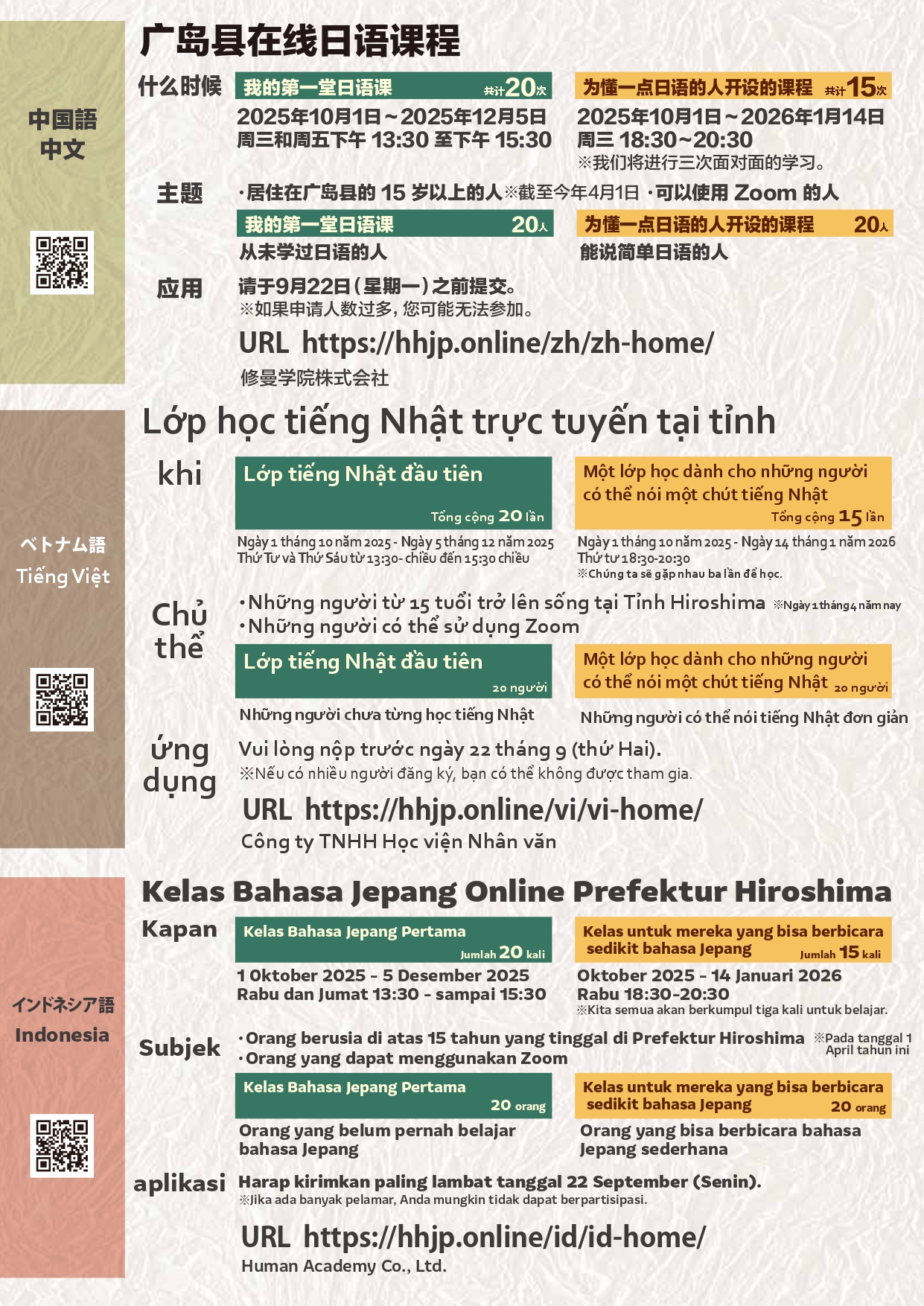

日本(にほん)で生活(せいかつ)する外国人(がいこくじん)のみなさんへ、「生活(せいかつ)オリエンテーション動画(おりえんてーしょんどうが)」が公開(こうかい)されています。

いろいろな国(くに)の言葉(ことば)で日本(にほん)のルール(るーる)を紹介(しょうかい)しています。

くわしくは、下(した)のURLをごらんください。

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html

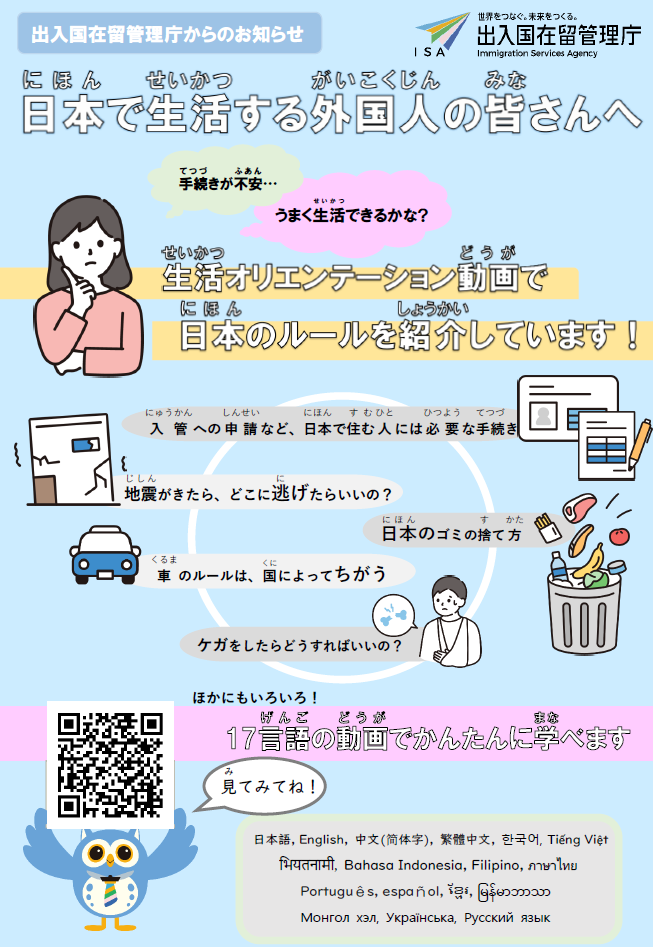

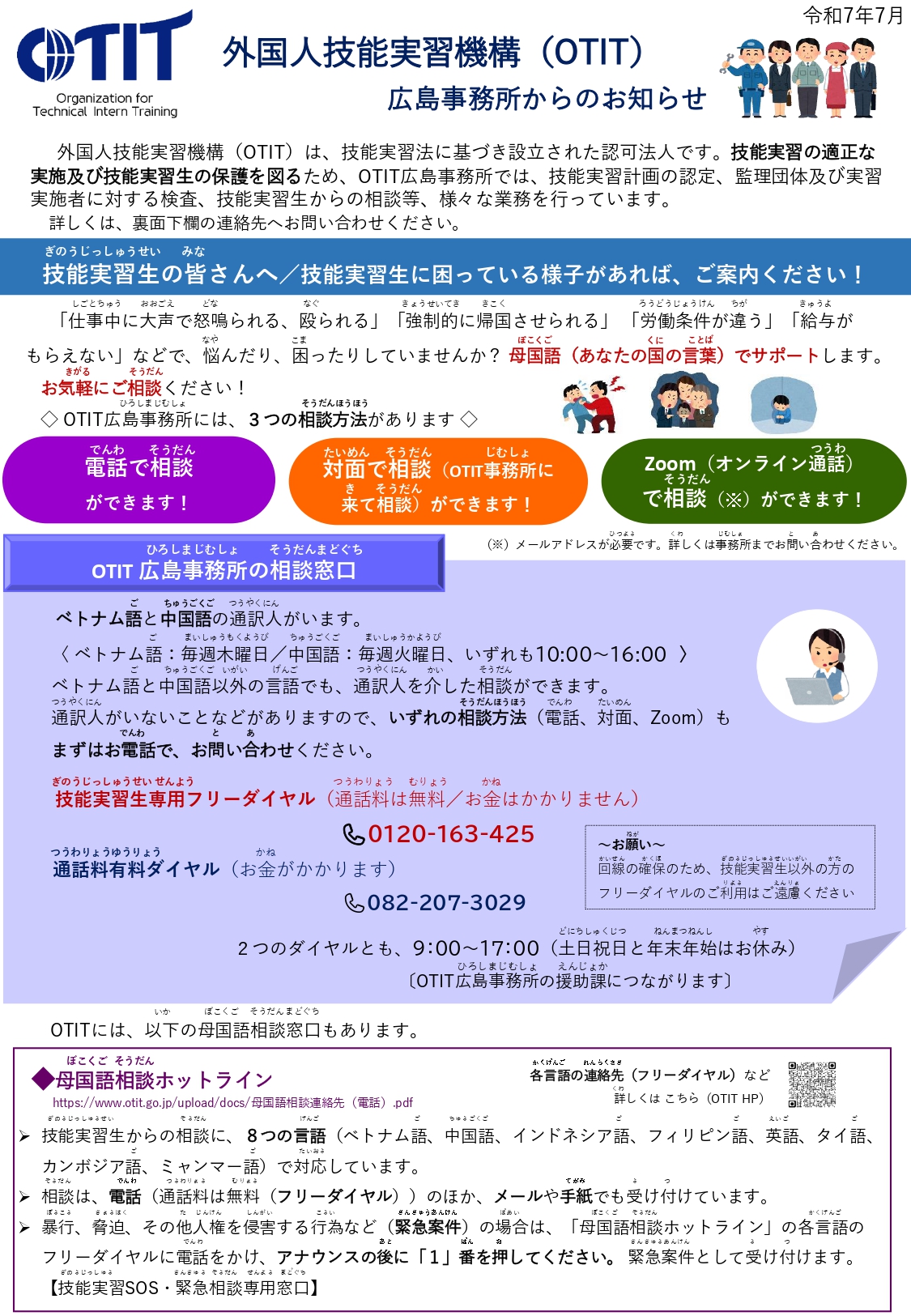

OTIT 外国人技能実習機構 広島事務所からのお知らせです。

技能実習生のみなさんへ、困っていることがあったら 相談してください。

● OTIT 外国人技能実習機構 ホームページ https://www.otit.go.jp/

● 多言語での電話相談

相談時間 月曜日~土曜日 am11:00~pm7:00 日曜日は9:00~5:00

Consultation hours Monday to Saturday am11:00 to pm7:00 Sundays 9:00 to

5:00

対応言語 対応日 電話番号

ベトナム語 Vietnamese 月曜日~金曜日、日曜日

Monday to Friday, Sunday 0120-250-168

中国語 Chinese 月曜日、水曜日、金曜日、日曜日

Monday, Wednesday, Friday, Sunday 0120-250-169

インドネシア語 Indonesian 火曜日、木曜日 Tuesday Thursday

0120-250-192

フィリピン語 Filipino 火曜日、土曜日 Tuesday,

Saturday 0120-250-197

英 語 English 火曜日、土曜日 Tuesday,

Saturday 0120-250-147

タイ語 Thai 木曜日、土曜日 Thursday,

Saturday 0120-250-198

カンボジア語 Cambodian 木曜日 Thursday 0120-250-366

ミャンマー語 Myanmar 金曜日 Friday 0120-250-302

(通話料は無料です)

上記以外にお電話いただいた場合、留守番電話に相談内容を吹き込んでください。お返事が必要な相談につきましては、電話をいただいた日以降の直近の相談対応日に対応します。日本の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです

発達障害情報・支援センターから、外国につながる子ども・若い人と家族のためのパンフレットができました。

このパンフレットは、日本で 子こどもをそだてている お父さん、お母さん、家族のために 作りました。子どもの発達について 心配なことがあるときに 読んでほしいことを パンフレットに 書かきました。

25 の外国語で 作りました。みなさんが 子どもを育てるとき、心配になったときは このパンフレットを 使ってください。

興味のある方は、下のURLをクリックしてください。いろいろな国の言葉が選べます。

ちいさなこども

https://www.rehab.go.jp/ddis/world/brochure/#01

小学生から高校生のこども

https://www.rehab.go.jp/ddis/world/brochure/#02

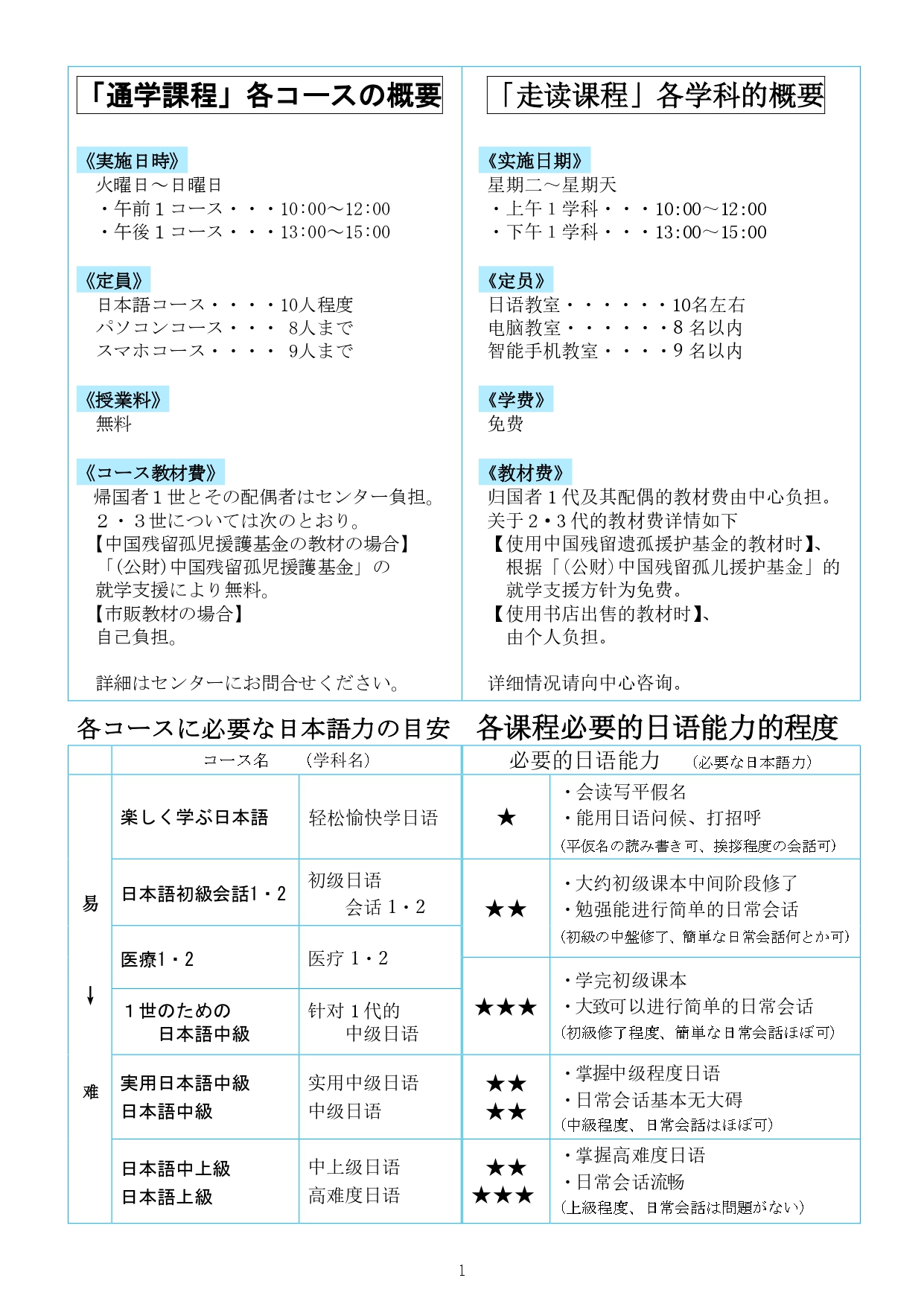

中国帰国者 日本語学習支援事業 「通学過程 募集中」

中国帰国者家族ならどなたでも受講できます

中国归国者及其家属均可参加

詳細は、下記ちらし、ホームページをご確認の上、中国帰国者支援交流センターまでお問合せください。

中国帰国者支援交流センター

https://www.sien-center.or.jp/study/cyugoku/near.html

ちらし

https://www.sien-center.or.jp/study/cyugoku/description.pdf

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

※運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

詳細は 警視庁ホームページよりご確認ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

「携帯電話契約詐欺(けいたいでんわけいやくさぎ)」とは自分では使わない携帯電話の契約(けいやく)を複数(ふくすう)させられ、その携帯(けいたい)をだましとられてしまうというものです。

だましとられた携帯(けいたい)は「振り込め詐欺(ふりこみさぎ)」などの犯罪(はんざい)につかわれたり、さらに転売(てんばい)をされたりします。

自分(じぶん)でつかわない携帯電話(けいたいでんわ)は契約(けいやく)してはいけません。

借金(しゃっきん)があり、お金(かね)がかりられない人(ひと)をターゲット(たーげっと)にし、スマホを契約(すまほをけいやく)するのとひきかえにおかねをかすというものです。もしだまされて契約(けいやく)しても、携帯料金(けいたいりょうきん)は、携帯を買った人(けいたいをかったひと)がしはらいます。

「携帯電話(けいたいでんわ)を契約(けいやく)するだけでOK!お金(かね)がもらえて携帯料金(けいたいりょうきん)の支払い(しはらい)はなし!」

スマホを1台契約(すまほをいちだいけいやく)し詐欺師(さぎし)にわたすと、2~3万円もらえます。

2回目(にかいめ)は複数台購入(ふくすうだいこうにゅう)にたいしボーナス(ぼーなす)をつけて勧誘(かんゆう)します。

2回目(にかいめ)にたくさんのスマホ(すまほ)を契約(けいやく)してしまいます。

しかし、2回目(にかいめ)のアルバイト代(あるばいとだい)が入金(にゅうきん)されることはありません。

そして数か月後(すうかげつご)にたくさんの請求書(せいきゅうしょ)がとどくのは被害者(ひがいしゃ)のところです。

警視庁ホームページより

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/multilingual/english/safe_society/law_violations/index.html

フィッシング詐欺とは、送信者を詐称したメールやSMSを送りつけ、貼り付けたリンクをクリックさせて偽のホームページに誘導することで、クレジットカード番号やアカウント情報(ユーザID、パスワードなど)などの重要な情報を盗み出す詐欺のことです。

なお、フィッシングはphishingという綴りで、魚釣り(fishing)と洗練(sophisticated)から作られた造語であるといわれています。

最近では、電子メールの送信者名を詐称し、もっともらしい文面や緊急を装う文面にするだけでなく、接続先のWebサイトを本物のWebサイトと区別がつかないように偽造するなど、ますます手口が巧妙になってきており、ひと目ではフィッシング詐欺であると判別できないケースが増えています。

また、スマートフォンを対象として、電子メールやSMSなどのメッセージ機能からフィッシングサイトに誘導しようとする手口も増えています。

フィッシング詐欺の手口としては、以下のようなものが挙げられます。

典型的な手口としては、クレジットカード会社や銀行からのお知らせと称したメールなどで、巧みにリンクをクリックさせ、あらかじめ用意した本物のサイトにそっくりな偽サイトに利用者を誘導します。

そこでクレジットカード番号や口座番号などを入力するよう促し、入力された情報を盗み取ります。

SNSの投稿サイトにURLを載せ、クリックさせて誘導します。短縮URLを悪用し、一読しただけではアクセス先のURLが分からないものが多いため注意が必要です。

電子メールやSNSに投稿されたURLを、実在するURLに見間違えるような表示にすることで偽サイトに誘導します。

例えば、アルファベットの(オー) o を数字の 0 にしたり、アルファベットの大文字の(アイ) I を小文字の(エル) l にしたりして、閲覧者が見間違えるのを待ちます。

金融機関のID・パスワードなどを入力するWebページにアクセスする場合は、金融機関から通知を受けているURLをWebブラウザに直接入力するか、普段利用しているWebブラウザのブックマークに金融機関の正しいURLを記録しておき、毎回そこからアクセスするようにするなど、常に真正のページにアクセスすることを心がけましょう。 事業者が提供している正規のスマホアプリを利用することも有効です。スマホアプリをダウンロードする際は正規の提供元(Google Play や AppStore)から入手してください。

正規のドメイン名が分かっている場合には、ブラウザーの上部または下部に表示されている WebサイトのURL のドメイン名が一致しているかどうかを確認します。ドメイン名は「https://(ドメイン名)/」もしくは「(鍵マーク)(ドメイン名)」のように表示されます。

WebブラウザのURLに鍵マークが表示されているにもかかわらず、フィッシングサイトであるケースが増えています。鍵マークには、Webサイトとの通信が暗号化されているという意味と、Webサイトを運営している組織が実在しているといった全く異なる意味がありますが、いずれも同じように表示されています。鍵マークだけで安心せず、より詳しく、もしくは他の方法と組み合わせて確認しましょう。

金融機関などの名前で送信されてきた電子メールやSMSなどのメッセージの中で、通常と異なる手順を要求された場合には、内容を鵜呑みにせず、金融機関に確認することも必要です。フィッシング詐欺であるかどうか判断が難しい場合には、メールの送信元の会社に連絡をしてみるのもよいでしょう。ただし、電子メールに記載されている相手の情報は正しいものとは限らないため、電話をかける場合には必ず正規のWebサイトや金融機関からの郵便物などで連絡先の電話番号を調べるようにしてください。

警察(警察相談専用電話) #9110

消費生活センター(消費者ホットライン) 188

また、詳細はこちらをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/others/nyuukokukanri01_00142.html

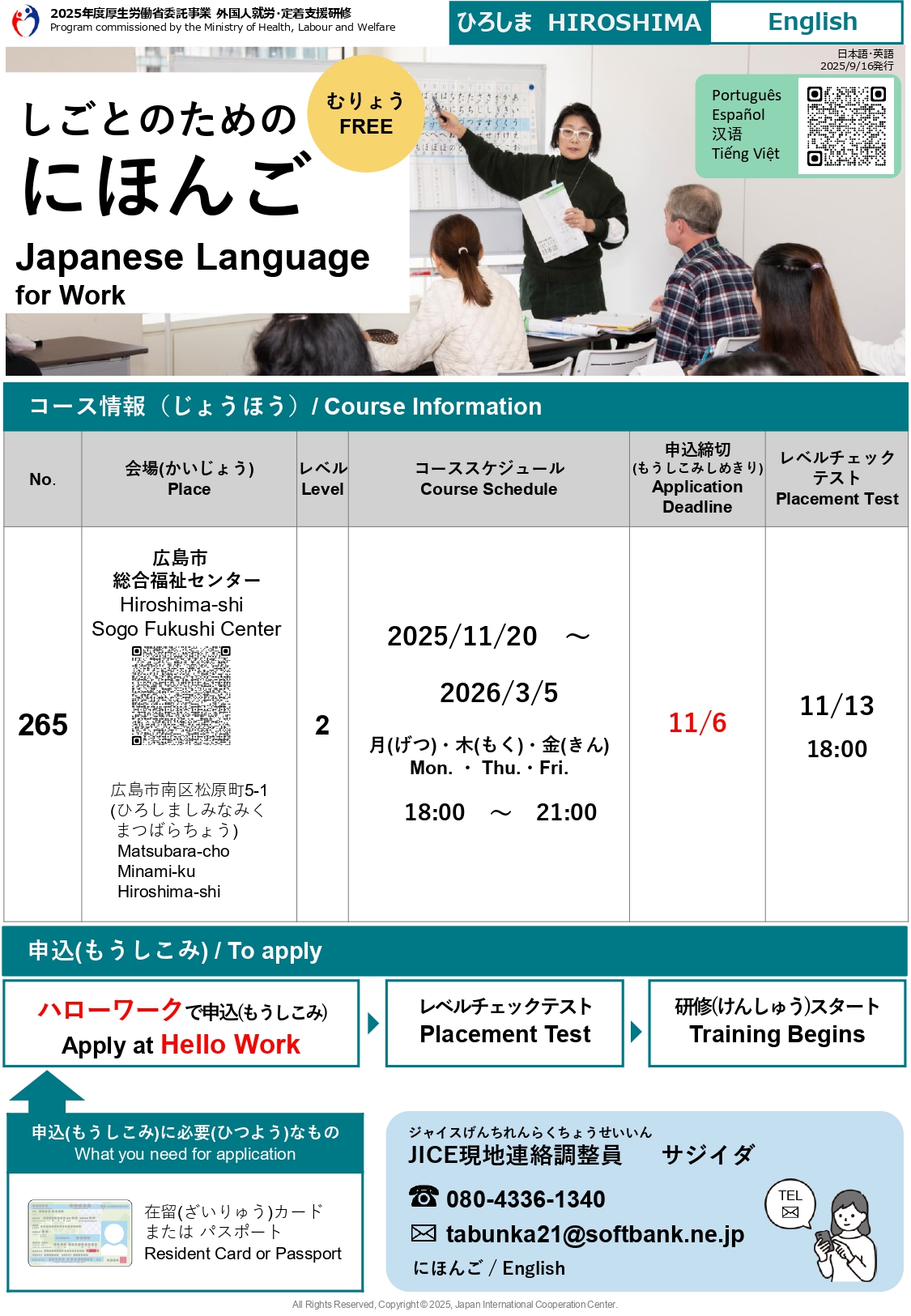

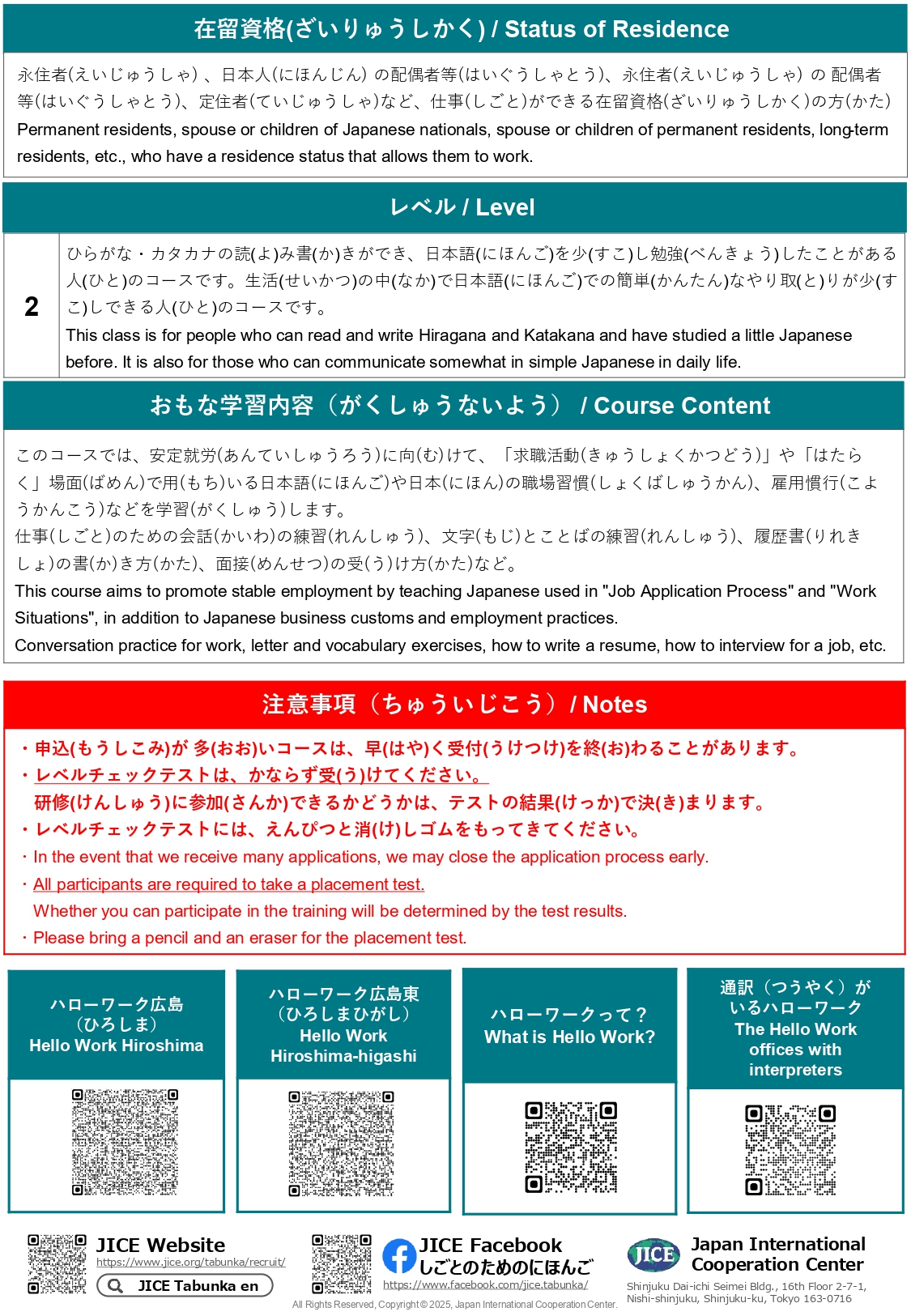

「しごとのためのにほんご」こうざがひらかれます。

こんかいは、レベル2のひとのためのコースです。※レベル2は、ひらがな・カタカナの読み書きができ、日本語を少し勉強したことがある人です。

コースきかん: 2025年 11/20(木)~2026年 3/5(木)月曜・木曜・金曜 18:00~21:00

さんかひ: むりょう (Free)

ばしょ: 広島市総合福祉センター (Hiroshima-shi Sougou Fukushi Center)

広島市南区松原町5-1(Hiroshima city, Minami-ku Matsubara-cho 5-1)

申し込みは(Application) ハローワークひろしま 082-511-1181、 ハローワークひろしまひがし 082-261-0176

申し込みしめきり(Deadline): 11/6(木)まで

レベルチェックテスト(Placement Test): 11/13 (木)18:00~

といあわせ: JICE現地連絡調整委員 さじいだ 080-4336-1340 または tabunka21@softbank.ne.jp にほんご/English

くわしくは、こちらのホームページを見てください。 https://jice.org/tabunka/leaflet_hiroshima.pdf?202509241621

くわしいパンフレットはこちらから https://www.jice.org/tabunka/pdf/JICE_pamphlet.pdf

令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯)への給付金がはじまりました。

申し込みの締切は、2025年5月31日ですが、3月31日までに郵便物(手紙)が届かない場合は、健康福祉総務課臨時給付金担当まで電話(0829-30-3535)するか、「山崎本社みんなのあいプラザ」3階にきてください。

詳しくは、下のURLをみてください。

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/38/117520.html

2024年8月10日(土)に廿日市小学校グラウンドで、外国人イベント「ゆかたでなつまつり」が開催されました。

地元在住の外国人の方々19人が参加されました。着付けをしていただいた方々、それぞれに似合う浴衣を選んでいただいて、みなさん艶やかでした!

まつりでは、廿日市高校のジャグリングや子どもたちの「よさこい」踊りを見物したり、屋台で唐揚げ、わたがし、フランクフルトなどを食べ歩いたりして楽しみました。

外国人の人々もステージに上がって、住民のみなさまに挨拶して盛大な拍手をいただきました。

最後は、みんなで輪になって、炭坑節を踊りました♪

このような地域のイベントに参加して、地元の人々と交流を深めていくことが、廿日市市を多文化共生の街としての第一歩ですね♪

参加費は無料で、来年も開催される予定ですので、ご興味のある方は、廿日市市国際交流協会のホームページをご確認ください。

廿日市市国際交流協会 Tue.-Sat. 9:00 - 17:00 電話:0829-20-0116、 メール:hia21@mx4.tiki.ne.jp 、 またはLINEで♪

ホームページ: https://hia.hatnet.jp/

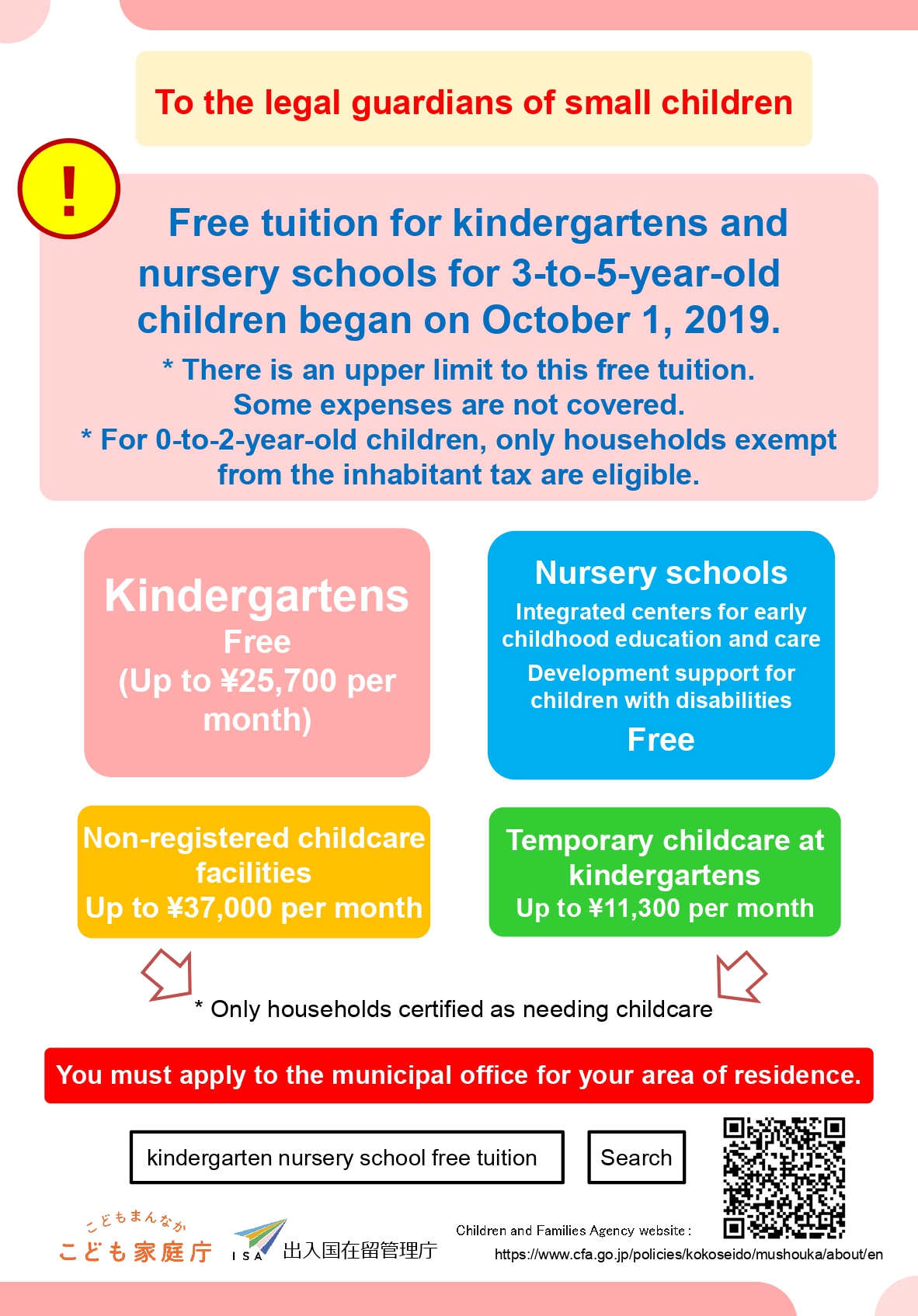

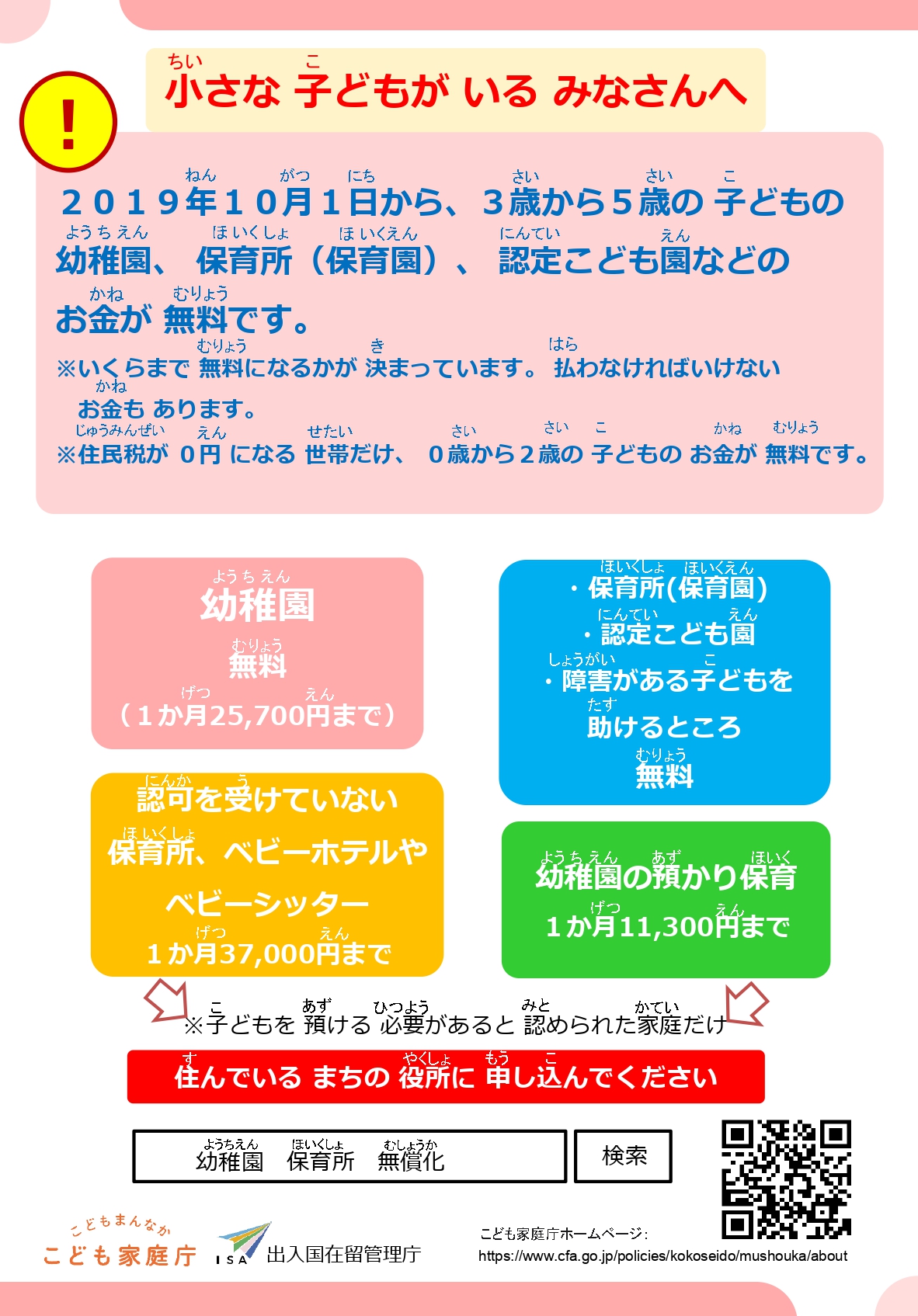

小さなお子様がいらっしゃるみなさまへ

令和元年(2019)10月1日より3~5歳児クラスの幼稚園、保育所等の利用料が無償になっています。

※無償化には上限があります。また、含まれない費用があります。

※0~2歳児クラスは、住民税非課税世帯が対象です。

くわしくは下記URLもみてください。

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/about/

外国につながる園児を受け入れる保育園や幼稚園の関係者の方々へ

「保育園・幼稚園での外国につながる園児・保護者 受け入れガイドブック」が

「公益財団法人 かながわ国際交流財団」から発行されています。

また、外国人住民のかたで、これから入園する保育園や幼稚園が、外国につながる園児を初めて受け入れるときには、このサイトを教えてあげてください。

下記URLまたは、QRコードから見れます。

https://www.kifjp.org/child/enji-hogosha-uke-gb

はじめまして。4月より「はつかいち外国人相談センター」センター長になりました羽熊広太です。私は、これまでワーキングホリデーやバックパッカー、海外留学、青年海外協力隊、NGOや国際コンサルタントなど、8か国語を使って80か国を回ってきました。20年以上、「廿日市市国際交流協会」の会報誌「BLOSSOM」で世界の食べ物や交流の記事を連載させてもらいました。海外に住んで働いているとき、私はそこで「外国人」でした。言葉も習慣も違う場所で、困ったことがたくさんありましたが、現地の同僚やホストファミリーや友人が助けてくれました。日本の地元広島に帰ったらその恩返しをしたいとずっと考えていました。廿日市に来てくれた外国の方々が、「ここに住んで良かった」と言ってもらえるまちづくりに貢献したいと思います。

廿日市市は昨年3月に「国際化・多文化共生推進プラン」を作成し、基本理念を「多様な市民がつながり、自分らしく暮らせる交流・共生のまちづくり」としました。国籍を問わず、老若男女、マイノリティー、皆が「ごちゃまぜ」になって楽しく活動できる廿日市の地域拠点(居場所)になればと思います。まずは、相談センターに雑談でもよいので、気軽にお越しください。

はじめまして、立石と申します。

この度、はつかいち外国人相談センターの相談員として新たなスタートを切らせていただくことになりました。中国出身として、20年以上にわたり廿日市市での生活を経験し、言語や文化の壁を乗り越えてきました。

日本語能力検定N1の取得、子育て、そして地域社会へのボランティア活動を通じて、多文化共生の重要性を実感しております。 私の経験を生かし、同じような困難を抱える外国人の方々への支援を行うことで、

地域社会に貢献できることを嬉しく思います。相談センターでの業務を通じて、皆様のお役に立てるよう努力いたします。

どうぞ今後とも、はつかいち外国人相談センターをよろしくお願いいたします。

ご相談やご質問がございましたら、いつでもお気軽にお越しください。